歯周病は早期発見が重要 periodontics

CMなどで広く知られるようになった「歯周病」の発症は、年々増加の傾向をたどっています。末期状態になるまで自覚症状が出にくい病気なので、早期発見が大切です。当院でも「歯がグラグラする」などの症状を訴えて来院され、かなり進行してしまった歯周病が発見されるケースが増えています。

患者さまが抜歯を希望されない場合は、できる限り歯を残すための努力をいたします。しかし、重度の歯周病は、ほとんどの場合、基本治療のみでの改善が困難で、歯を残すことが難しいとされています。そのため、自覚症状がなくても普段から定期的に検診を受けることが重要なのです。

また、歯周病は予防対策によって発症を防ぐことができる病気でもあります。予防で特に大切なのは、ブラッシングによる歯垢除去(プラークコントロール)です。こうへい歯科クリニックでは、正しいブラッシング指導も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

歯周病とは

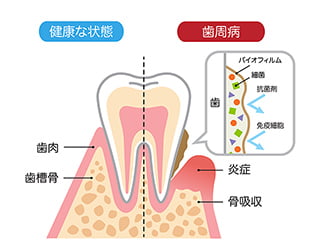

歯周病は、主に歯肉炎や歯周炎などにより、歯を支えている歯肉(歯ぐき)や歯槽骨(歯を支える骨)が破壊されていく病気です。歯周病原性細菌が主な原因とされ、この菌の感染症により歯肉に炎症が起き、次第に悪化した炎症が歯槽骨に達すると、歯槽骨が歯を支えきれなくなり、抜け落ちてしまいます。

歯周病の進行 flow

歯周病は、自覚症状に乏しい病気ですが、進行するにつれてさまざまな症状が現れます。ここでは、健康な歯周組織が歯周病によってどのように変化していくのかをわかりやすく解説します。

step

健康な歯周組織

- 歯肉の状態:きれいなピンク色をしている

- 歯周ポケットの深さ:1~2mm程度

- 歯槽骨の状態:良好

対処法: 歯周組織は健康ですが、この状態を維持するために、定期検診を受診しましょう。3~6ヶ月に1回程度の頻度で歯科検診を受診することで、歯周病の発症リスクを大きく減少させることができます。プロフェッショナルケアとセルフケアの両立が重要です。step

歯肉炎

- 歯肉の状態:赤く腫れている

- 歯周ポケットの深さ:2~3mm程度

- 歯槽骨の状態:良好

対処法:歯肉炎は、歯茎だけに炎症がとどまっている状態です。適切な口腔ケアの継続と3ヶ月ごとのメンテナンスで、症状を改善させることは可能です。とりわけ歯科医院での歯石除去が重要となります。step

軽度の歯周炎

- 歯肉の状態:炎症が強まり、歯茎の赤みが深くなる

- 歯周ポケットの深さ:3~4mm程度

- 歯槽骨の状態:少し吸収されている

対処法: 歯茎だけでなく、歯根膜や歯槽骨にまで炎症が広がった状態です。まずは正しいブラッシング方を身に付け、セルフケアを徹底します。その後、歯石除去であるスケーリングを行い、衛生的な口腔環境を確立します。step

中等度の歯周炎

- 歯肉の状態:歯茎の腫れ、出血が深刻になる

- 歯周ポケットの深さ:4~6mm程度

- 歯槽骨の状態:吸収がかなり進行する

対処法: 軽度の歯周炎と同様の流れ、治療を進めます。さらに、歯根面に形成された歯石をルートプレーニングによってしっかり取り除きます。そうした基本的な歯周病治療で症状が改善されない場合は、歯周外科治療が必要となります。step

重度の歯周炎

- 歯肉の状態:発赤や腫脹に加え、痛みも生じる

- 歯周ポケットの深さ:10mm程度

- 歯槽骨の状態:歯を支えきれなくなるほど破壊される

対処法: 歯周病の末期状態です。保存的な治療が有効であれば、歯周外科処置を実施します。歯周組織の状態が悪ければ、抜歯が適応されます。

歯周病の基本治療 Treamtment

口腔清掃指導

歯周病の根本的な原因は、歯の根元の磨き残しです。いくら歯冠(歯の頭の部分)を丁寧に磨いても、根元に汚れが残っていれば歯周病を防ぐことはできません。

軽度の歯肉炎であればお手入れ方法を改善することで症状が落ちつきますので、積極的なアドバイスや磨き方の練習などを行っております。

スケーリング

歯石を除去する処置です。専用の機械または器具を使用します。歯石は歯垢と同じく細菌の住処であり、根元に付着した歯石は歯周病が悪化する原因です。表面がザラザラしていることで汚れがつきやすくなるのも歯石を放置するデメリットといえるでしょう。普段落とせない汚れを丁寧に除去するため、高い予防効果が期待できます。

PMTC

専用の機械とブラシ、ペーストを使って、歯の表面をツルツルに仕上げる処置です。エナメル質の表面に付着した着色やバイオフィルム(細菌が集まってできた層)を落として、処置前よりも汚れがつきにくい状態にします。

ブラッシング指導

歯周病の主な原因は、不十分なブラッシングです。毎日の歯磨きで磨き残しがあると、歯垢や歯石が堆積します。それらを住みかとして、歯周病菌が繁殖するのです。そのため、歯周病治療の第一歩として、正しいブラッシング方を身に付けることが必須といえます。歯磨きの専門家である歯科衛生士が、患者さまお一人おひとりに最適といえるブラッシング法をご提案します。

GBT(ガイデッド・

バイオフィルム・セラピー)

について

EMS社によって提唱されている、科学的エビデンスに基づいたバイオフィルムの除去を目的とした先進的な予防メンテナンスシステムです。患者さま一人ひとりの診査データやリスク要因を総合的に考慮し、最適な治療計画を立てることで、より良い結果を目指します。低侵襲で安全性が高く、快適かつ短時間で処置が完了するのが特徴です。

GBTは患者さまの体に優しい負担の少ない治療法です

通常のメンテナンスでは、主に手作業による歯の表面や歯周ポケットに付着した歯石やプラークの除去が行われますが、バイオフィルムの位置を明確に確認することがないため、細部まで完全に除去できない場合や、治療による痛みや歯を傷付けるリスクがあります。

GBTメンテナンスではバイオフィルムを可視化した状態で、エアフローなどの専用の機器を用い、水と空気のジェットを利用して優しく除去します。これにより、細部まで効率的に清掃が可能となり、より高い効果が期待できます。また、器具による歯への不必要な接触を最小限に抑えることで、歯のエナメル質や象牙質、歯茎を傷つけることなく、短時間で口内環境を改善することができます。歯石をカリカリと削る処置が苦手だと感じていた方にもお勧めです。

さらに、痛みや不快感も軽減されるため、知覚過敏のある方や歯茎が弱い方でも安心して治療を受けられます。従来のメンテナンスでは難しかったインプラント周囲炎の予防、矯正装置周辺や金属の被せ物、セラミックの清掃にもGBTは効果的です。

GBTコンセプトに基づいた

メンテナンスの流れ flow

-

口腔内の診査

洗口液を用いて洗口します。

問診を行い、お口の中の検査、レントゲン、細菌検査、口腔内写真、生活習慣の内容等も診査します。

口腔内状況の確認、歯や歯ぐきなどの歯周組織の検査をします。

-

バイオフィルムの可視化

-

染出し液を使用し、通常肉眼では確認できないバイオフィルムを視認できるようにします。

※染色がバイオフィルム除去の目安となります。

患者さまと一緒にバイオフィルムを確認し、処置の必要がある部位をご説明します。

バイオフィルムを取り除くと歯石の検知が容易になります。

-

-

患者さまへの情報提供

予防、メンテナンスの重要性について説明します。

口腔衛生についてのご指導、セルフケアのアドバイス(ブラッシング指導)を行います。

患者さまのお口の状態に合わせた歯ブラシやフロス等の清掃器具を紹介します。

-

エアフロ―

(歯肉縁上、縁下)歯肉縁上と歯肉縁下(歯周ポケットの中)4mmまでの、バイオフィルムや早期の軟らかい歯石、ステインを除去します。

天然歯だけではなく、補綴物やインプラントにも同様の処置を行います。

-

ペリオフロー(歯肉縁下)

歯肉縁下4mmから9mmまでの歯周ポケット内にあるバイオフィルムを除去します。

天然歯の深いポケット、インプラント周囲粘膜炎、根分岐部にはエアフローパウダープラスを使用します。

目盛り付きのペリオフローノズルを使用し、ポケットの深さを調べます。

-

残った歯石の除去(スマートピエゾンとPSチップ)

エアフローやペリオフローでは取り切れなかった歯石を除去します。

-

最終チェック

バイオフィルムや歯石の取り残しがないか、歯石が完全に除去されたか最終確認をします。また虫歯の有無を診断し、問題なければフッ素を塗布して歯を保護します。

-

定期検診のご予約

患者さまごとのリスクを考慮の上、メンテナンス周期を計画し、次回の予約日を決定します。適切な時期にGBTメンテナンスを行うことで最大限の効果を発揮し、長期的な口腔内の健康維持に繋がります。

歯周外科

フラップ手術

通常のSRPでは対応できないほど深い歯周ポケットが形成されたケースに適応される処置です。歯茎をメスで切開し、歯根面を露出させます。その上で、スケーラーによる歯石除去を行います。歯根面の歯石や汚染物質が取り除かれたら、歯茎を縫合して処置を完了します。

その他の歯周外科処置

歯周外科処置には、その他、歯茎をメスで切り取り、歯周ポケットを浅くする歯肉切除術や破壊された歯周組織を再生する歯周組織再生療法などがあります。

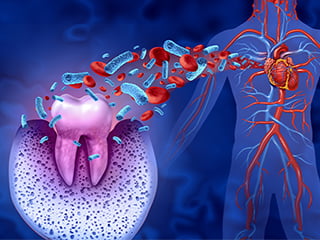

歯周病と全身疾患の関係について

歯周病は糖尿病と相互関係にあり一方が進行または悪化すると、もう一方のリスクも高まります。そのほかにも、歯周病菌が血液を通して全身にまわることで脳卒中や心疾患などを引き起こす場合があるため注意が必要です。歯ぐきの発赤や腫れに関与する炎症物質は、陣痛を促進し、早産や低体重児の出産リスクを高めることがあります。

妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりの影響により、歯周病を発症しやすくなります。そのため、当院では無理のないお手入れ方法の指導と定期検診を行い、リスクの低下に努めています。

歯周病に関する質問 Faq

- 歯周病はどのような病気ですか?

歯を支えている歯茎や歯根膜、顎の骨が破壊される病気です。根本的な原因は、歯周病菌への感染です。歯面に形成された歯垢や歯石、歯と歯茎の間に生じる歯周ポケットを住みかとして細菌繁殖が起こり感染します。主な症状は歯茎の腫れや出血ですが、自覚しにくい病気であり、気付いた頃には重症化していることも珍しくありません。最終的には歯を失うことになるので、できるだけ予防、早期発見・早期治療に努めた方が良いといえます。

- 歯周病と歯槽膿漏は別の病気ですか?

歯周病と歯槽膿漏は同じ病気です。歯周病という大きなくくりがあり、その中に歯槽膿漏という病態があるものとお考えください。軽度の歯周病は歯肉炎(しにくえん)と呼び、歯茎だけに炎症が生じています。細菌感染が歯根膜や歯槽骨にまで広がると、歯周炎(ししゅうえん)となり、歯茎から膿が出る歯槽膿漏などの症状が現れます。

- 歯肉炎と歯周炎はどう違うのですか?

歯周病は、歯肉炎と歯周炎の2つに分けることができます。歯茎だけに細菌感染が起こっている段階を歯肉炎と呼び、歯茎の腫れや出血などが主な症状として現れます。顎の骨にまで感染が広がると、歯周炎へと移行します。歯周炎では、顎の骨が溶かされることから、歯がグラグラ動くなどの重たい症状が現れます。

- 子どもは歯周病にかかることはありませんか?

子どもも歯周病にかかるリスクはあります。実際、軽度の歯周病である歯肉炎は、幼少期にも発症します。ですから、歯周病は高齢の人だけがかかるものとは考えず、小さい頃からしっかり予防することが大切です。

- どうすれば歯周病を予防できますか?

プラークコントロールを徹底しましょう。歯の表面に歯垢や歯石が形成されていなければ、歯周病菌は定着できません。1日1回プラークフリーな状態を作ることで、歯周病菌が定着・繁殖できない環境を確立することが可能です。そのためには、正しいブラッシング法を身に付けると同時に、定期的なプロフェッショナルケアも受けるようにしましょう。歯ブラシによるブラッシングでは落とせない汚れもあるため、専門家によるクリーニングが必須といえます。

- 歯周病の治療方法を教えてください。

すべてのケースで歯周基本治療を行います。歯石を取り除くスケーリング・ルートプレーニング、クリーニング、ブラッシング指導を実施することで、口腔内の歯周病菌の数を減らしていきます。それでも症状が改善されない場合は、歯周外科治療へと移行します。